弘一法師李叔同是中國近、現代史上一個極富傳奇色彩而又頗有爭議的人物。從來沒有一個人能像他那樣才華橫溢、學貫中西,也從來沒有一個人能像他那樣憑借其生前超常的智慧給世人以無限的思索和追仰。研究他的一生對于了解上個世紀知識分子的精神追求具有重要意義。

李叔同,本名李文濤,叔同為其字,弘一是其出家后的法號。生于清光緒六年(1880年),卒于1942年秋,浙江平息人。作為“二十文章驚海內”的大師,李叔同集詩、詞、書畫、篆刻、音樂、戲劇、文學等于一身。他在多個領域,都首開中華燦爛文化藝術之先河。他是第一個向中國傳播西方音樂的先驅者,其所創(chuàng)作的《送別歌》歷經幾十年傳唱經久不衰。他是中國一個開創(chuàng)裸體寫生的教師。另外,他還是中國話劇的鼻祖。用他的弟子豐子愷的話說:“文藝的園地,差不多被他走遍了。”

第一階段是從15歲到26歲(1894-1905)這十年,包括他在天津求學,到上海參加“城南文社”,考入南洋公學等求知歷程。這是他比較系統接受儒學經典,吸納“新學”,全方位開發(fā)智慧的十年。用豐子愷的話說,就是他充分享受物質生活的十年。這一時期他寫下了大量憂國憂民,充滿入世精神,甚至帶有僨世嫉俗激進色彩的詩文。如寫于1901年的《辛丑北征淚墨》,五律《透風愁不成寐》等。這一時期的李叔同積極用世,奮發(fā)有為。

公元1905年,李叔同的生母王夫人在上海病逝。李叔同認為自己的“幸福時期已過”,于是東渡日本留學,開始了他人生第二階段的追求。這一階段包括他在日本東京留學六年,回國后在杭州省立第一師范學校任教七年,即從26歲到39歲的13年間。這是他生命最輝煌的時期,也是他藝術創(chuàng)造的顛峰時期。他的許多的藝術作品,無論詩歌、音樂、美術、書法還是金石等大都創(chuàng)作于此時。在日本留學時,他接受了西方寫實主義繪畫教育。在審美思維和人生追求上他漸趨務實,一掃過去以“修身、齊家”為目標的“以學致仕”的儒學體系,逐漸確立了“以美淑世”、“經世致用”的教育救國的理想取向。這一時期是李叔同在藝術上突飛猛進的一個階段。

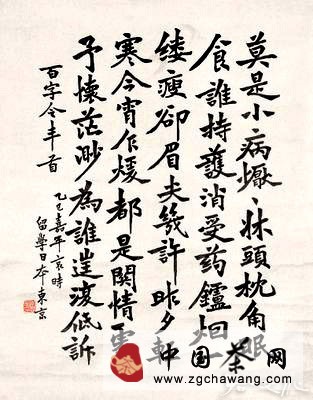

1918年8月19日,李叔同突然拋棄俗世功名,離開嬌妻愛子前往杭州虎跑寺削發(fā)為僧,時年39歲。從此進入了他人生的第三個階段。出家后的李叔同,斷絕塵緣,超然物外,耳聞晨鐘暮鼓,心修律宗禪理,完全過起了一種閑云野鶴似的宗教生活。24年后,也就是距他63歲生日還差10天的時候,李叔同安詳圓寂于福建泉州不二祠溫陵養(yǎng)老院。坐化后,遺骸分在泉州清源山彌陀巖和杭州虎跑寺兩處建舍利塔,供僧俗瞻仰禮拜。李叔同臨終前書“悲欣交集”四字以為絕筆。且預作遺書、遺偈數篇,于彌留之際分發(fā)示友。其偈云:“君子之交,其淡如水,執(zhí)象而求,咫尺千里。問余何適,廊而亡言,華枝春滿,天心月圓。”

李叔同一生63年,在俗39年,在佛24年。其生其死都充滿詩意和神秘色彩,仿佛一切都是事先已設計好了的,又仿佛是演完了一場人生大戲,在人們還沒有品出韻味的時候,便匆匆卸裝收場,留下遺憾萬千。觀其一生,半為藝術,半為佛。其一生光明磊落,瀟灑飄逸,道德文章,高山仰止。已故中國佛教協會主席趙樸初居士曾撰聯一幅概括李叔同一生為:“深悲早現茶花女,勝愿終成苦行僧,無數奇珍供世眼,一輪明月照天心。”

李叔同一生最富傳奇色彩的就是他在事業(yè)最為轟轟烈烈的時候卻突然離家出走,遁入空門。李叔同有兩個美麗的妻子,一個在中國,一個在日本。聞知李叔同出家,前往杭州哭成淚人,跪地懇求其還俗,但李叔同心意已決。關于李叔同為何要出家,文化界至今仍存有爭議。這更體現他的一生變的如真如幻,撲朔迷離。

縱觀李叔同的一生,我們不難看出李叔同一生都在求真、求善、求美,一生都在進行心靈和精神的探險。李叔同的文化知識結構,大抵上由三大塊組成:一是儒文化,也就是傳統文化。二是新學、或稱民主文化。三是洋文化。這三種文化疊加一身,互相滲透、浸染、碰撞,構成了他文化結構的復雜性。這種特殊的文化心理,使他一開始就不像梁啟超、蔡元培那樣對文化建設有什么宏圖大略,他更多的是注重人的自我完善和自我關懷。

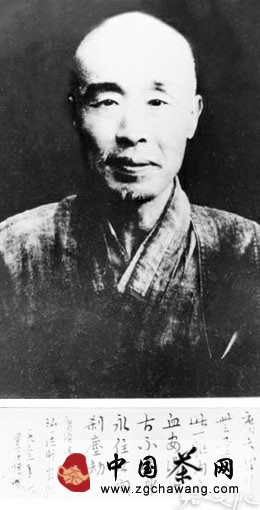

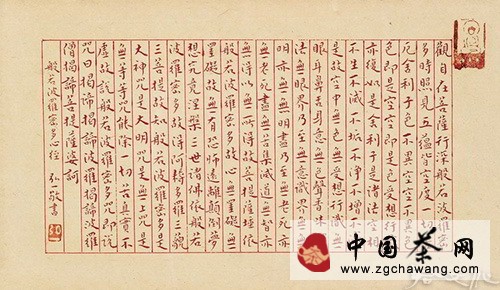

但,李叔同的出家并不同于一般和尚,因為他仍然是積極的。他雖然癡迷于宗教但一心向真、向善。他在出家后諸藝俱疏,唯有書法割舍不下。他將佛法禪心融入筆下,形成了清凈似水、恬淡自如的獨特個性。他所寫的:“大慈念一切,慧光照十方”,但觀諸法空無我等作品無不充滿了智慧、憂思和悲憫。書法是心靈的跡化。出世后的李叔同說法傳經,普渡蕓蕓眾生。可謂用心至善。曾看見過一張李叔同晚年的照片,他那慈祥、寬容、無所不包的面容寫滿了對塵世生靈的悲憫、愛和呵護。那完全是一張大師的面容。李叔同的出家絕不是一時的興起,而恰恰是一輩子的追求。李叔同的人生之路,正是一條不斷探索,不斷思索;不斷尋覓,不斷揚棄;不斷認識,不斷升華……最后終歸大徹大悟的哲人道路。

李叔同的入室弟子豐子愷先生曾用自己對人生的理解來分析李叔同。豐子愷說:“我以為人的生活,可以分作三層:一是物質生活,二是精神生活,三是靈魂生活。物質生活就是衣食,精神生活就是學術文藝,靈魂就是宗教。‘人生’就是這樣的一個三層樓。弘一法師是一層一層走上去的。弘一法師的‘人生欲’非常強!他的做人一定要做的徹底。他早年對母盡孝,對妻子盡愛,安住在第一層樓中。中年專心研究學術,發(fā)揮多方面的天才,便是遷居二層樓了。強大的‘人生欲’不能使他滿足于二層樓,于是爬上三層樓去,做和尚,修凈土,研戒律,這是當然的事,毫不足怪的。