武夷茶

歷代大事記

武夷茶自有傳頌以來,至今已2000余年。

元代以前:

主要是產制團餅茶和蒸青曬青散茶,明代出現炒青綠茶,清代初研制出烏龍茶(巖茶)、紅茶、龍須茶。武夷山是烏龍茶和紅茶的發源地。

漢朝:

公元前110年,漢武帝派軍滅了閩越國,并詔令將閩越民舉遷江淮之間,以虛其地。當地官員將武夷茶獻給漢武帝,武夷茶納貢從漢武帝開始。但史志中未見漢代武夷山產茶記載。

考古發現:

城村漢城遺址數以萬計的陶器里,有大量茶具—茶壺、茶杯,證實漢代閩越國先民種茶飲茶的實事。

唐代:

唐玄宗于784年詔封武夷山為“名山大川”道教將武夷山列為“三十六洞天”之第十六升真元化洞天,佛教寺廟也大興,武夷山名聲日高,據林祥瑞、劉祖陛《福建簡史》記載:“唐代福建的土特產就是山區的茶和沿海的鹽”。武夷山茶自然包含在內,例證有:⑴唐孫樵的《送茶與焦刑部書》,寫到送武夷茶—晚甘候;⑵唐徐寅《尚書惠蠟面茶》(系福建最早的茶詩,已1100多年)寫到唐時武夷茶采制的時間、禮祭、制作、運輸、煮飲和受贈者的感激之情。

宋代:

武夷茶處于興盛時期,主要制作龍團鳳餅茶。

⑴武夷茶是建茶的重要組成部分,北苑上貢團茶中包括武夷茶,如蘇軾《荔枝嘆》“君不見武夷溪邊粟粒芽,前丁后蔡相籠加。爭新買寵各出意,今年斗品充官茶……”清董天工《御茶園舊貢茶有感》詩,宋范仲淹《和章岷從事斗茶歌》中都有記載。

⑵斗茶盛行,成納貢選品和游藝項目。

⑶武夷茶與儒、道產生了密切聯系,朱熹、白玉蟾等,種茶、飲茶、寫茶,都留下了許多詩詞和美麗傳說。

元代:

主要制作餅茶。

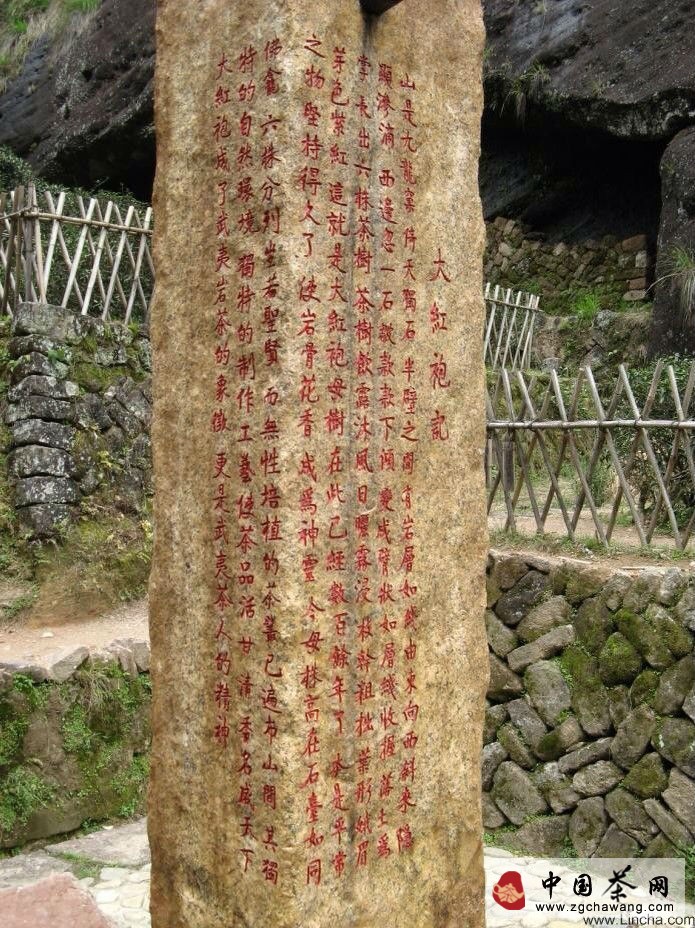

元世祖忽必烈喝到大臣高興(福建路招討使行右副都元帥)獻送的武夷茶“石乳”,備加賞識,于至元十九年(1282年)由當地官員承辦貢茶,高興曾幾次親入武夷山,監制貢茶。元大德五年(1301年),由高興之子高久住任福建省邵武路總管,奉命到武夷山監制貢茶,并在九曲溪之四曲南畔建皇家御茶園,制作貢茶,當時園中場工250戶,采制貢茶360斤,龍鳳茶5000餅以入貢,后又逐增,到至正二十八年(1368年)增至960斤。貢額年年加,茶農苦不堪言,出現茶園拋荒、茶產下降。現今四曲北岸題詩巖還保留3塊銘記當地官員建園和監制巖茶的摩崖石刻。

具有濃厚民俗色彩的“喊山”儀式就興其時的武夷山。在御茶園東邊筑喊山臺,每年驚蟄日,崇安縣令率領御茶園官員、場工前往行祭,供置三牲、點香燃炮、宣讀祭文,讀完后頂禮膜拜、擊鼓鳴金、率眾人高呼“茶發芽!茶發芽!……”據說祭拜呼喊后,通仙井井水會慢慢升高,系神力所為,傳得玄乎。

明代:

朱元璋詔令“罷龍團,改制散茶”。

武夷茶由蒸春團餅茶逐漸改為曬青、蒸青散茶制法,后期改進為炒青綠茶。提高了武夷茶的產量和質量,陳椽認為“炒青綠茶的發展,可說是制茶工業領域的大革命”。促進了武夷茶的發展。明徐火勃在其《茶考》中記載:“環九曲之內,不下數百家,皆以種茶為業,歲所產數十萬斤。水浮陸轉,鬻之四方,而武夷之名甲于海內矣。”

明萬歷三十五年,荷蘭商船來澳門購運綠茶轉運至歐洲,其中主要是武夷茶,開了武夷茶外銷先河。

清代:

是武夷茶大發展的時代

⑴武夷茶由綠茶發展到烏龍茶—武夷巖茶。清初崇安縣令殷應寅曾招安徽黃山僧制松蘿茶(發了酵的炒青綠茶)在反復摸索改進的基礎上,于康熙后期率先形成了巖茶(烏龍茶)的制作工藝,產制武夷巖茶。

⑵創制了小種紅茶:

紅茶發源地—武夷山星村桐木關:

當地山高林密、雨多霧濃、濕度大、春季多雨少陽,制茶無法用日光曬青,大多靠室內松柴烘青,炒揉后的茶葉又是用松柴烘烤,茶中有松煙味,稱正山小種紅茶(煙小種)。

關于紅茶起源時間,曾有四種不同說法:①明代中期;②明代末期;③清中期;④19世紀中期等四種說法,多數說法是在清代。

⑶創制了龍須茶:

以武夷山八角亭所產最佳,清末民初,主要運輸美國舊金山及新加坡一帶,深受海外僑胞歡迎。

⑷茶品、茶種及其生產制作技術迅速向外流傳,武夷茶名揚中外,并帶動了周邊地區茶業的發展。

民國期間:

戰亂影響,茶葉銷路不暢,產量下降,1914年茶銷量仍達45萬斤,到1948年僅13000斤(其中正山小種紅茶3000斤)1938年福建茶葉改良場遷到崇安縣;1942年在崇安興建“中央財政部貿易委員會茶葉研究所”。武夷山成了全國茶葉研究中心。許多著名的茶葉界前輩,如吳覺農、張天福、王澤農等都曾在研究所工作過。他們在武夷山開茶園搞試驗,取得許多成果,如試制成功“九一八”揉茶機、林馥泉在此期間撰寫的《武夷茶葉之生產制造及運銷》一書等,為茶業發展作出貢獻。

新中國成立至今,

武夷茶經歷了從恢復發展到現在的快速崛起發展階段。現今武夷茶面積達10萬畝,總產近1000萬斤,比1978年增13倍以上,比1948年總產13000斤,更是天壤之別;

2002年武夷巖茶被列為國家《地理標志保護產品種》,

2003年武夷山獲國家文化部“中國茶文化藝術之鄉”稱號。

2006年6月武夷巖茶(大紅袍)手工制作技藝被國家文化部確認為首批“國家非物質文化遺產”;武夷山大紅袍和正山小種紅茶獲國家商標局核準證明商標。進一步提升武夷茶的聲譽與地位。茶業已成武夷山支柱產業。

80年代初,為解決大批量茶葉生產的要求,武夷山研制出“烏龍茶綜合做青機”,并獲國家商業部科技成果二等獎,繼而又生產出90型、110型滾筒殺青機、萎凋機。

1980年、1982年、1986年,武夷肉桂在國家商業部全國名茶評比會上,獲一等獎。

1984年,武夷巖茶被評為全國十大名茶之一。

1985年、1989年,武夷巖茶肉桂獲國家農業部名茶獎。

1986年,研制出“烏龍茶初制操作電腦程控儀”,而后“可變速長滾筒綜合做青機”也投入使用。

1987年,5月,全國人大常委會委員長彭真為崇安縣茶場題寫廠名。

1988年,1月15日,日本女作家左能典代在東京創辦中日文化交流沙龍——武夷巖茶房,邀請日本名流品嘗、鑒賞武夷巖茶。

1990年,4月6—8日,全國政協副主席錢偉長到武夷山視察,為武夷巖茶專集《武夷奇茗》題寫書名。8月11日,全國人大常委會副委員長雷潔瓊到武夷山視察,為“首屆武夷巖茶節”題寫會標。9月14日,臺灣大學教授吳振鐸抵武夷山考察烏龍茶。10月1日,“首屆武夷巖茶節”開幕。全國人大常委會副委員長雷潔瓊、全國政協副主席錢偉長分別題詞或發來賀信,200多名中外賓客參加了開幕式。10月31日,全國政協副主席、中國佛教協會會長趙樸初抵武夷山考察,在武夷山御茶園品茶,并撰詞一首,極力稱頌武夷巖茶。

1991年,10月,日本、韓國和我國臺灣、福建的知名茶侶在武夷山舉辦第二屆國際無我茶會。

1992年,9月16日,舉辦第二屆武夷巖茶節,4000余人參加開幕式。

1993年,10月用傳統制茶工藝生產的“武夷肉桂”榮獲首屆中國農業博覽會金獎。11月8—10日,武夷山機場擴建竣工試航暨第三屆武夷巖茶節在武夷山市舉行。原全國政協副主席方毅、原中共中央政治局委員、空軍司令張廷發參加慶典活動。

1994年,10月26日,原國家主席楊尚昆在武夷山考察期間,先后走訪了星村鎮茶葉專業戶虞德慶和天心村茶農蘇炳溪等農戶。12月20日,武夷山市茶葉研究所的《大紅袍巖茶無性繁殖及加工技術研究》獲福建省科委科學技術成果鑒定通過。

1995年,10月26日,“武夷肉桂”獲第二屆中國農業博覽會金獎。10月26—29日,在武夷山市舉辦第五屆國際無我茶會和第四屆武夷巖茶節。

1996年,8月武夷山市藝術團赴新加坡表演武夷茶藝。是年,景區管委會開辟了九龍窠大紅袍茶文化旅游線路。

1997年,10月22日,在北京舉行的第三屆中國農業博覽會上,武夷肉桂獲名牌產品稱號。

1998年,3月10日,在香港舉行了一場20克大紅袍母樹茶葉拍賣會,香港的施先生以3.38萬元的港幣競買成交。6月10日,國家外經貿部批準武夷山茶葉有自行出口的外貿權。8月18—21日,舉行′98武夷旅游月暨第五屆武夷巖茶節,期間,20克母樹大紅袍茶葉以人民幣15.68萬元競拍成交。

1999年,4月17日,荷蘭女王貝婭特麗克絲來武夷山觀光,到御茶園品嘗大紅袍。10月5日,全國政協主席李瑞環在武夷山視察時,到九龍窠觀看了武夷“茶王”大紅袍茶樹。

2000年,7月27日,舉辦中國武夷山茶文化節。9月6日—7日,澳門特別行政區行政長官何厚鏵在武夷山觀光考察,參觀御茶園。

2001年,5月3—6日,中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長李鵬在武夷山視察期間,游覽了大紅袍茶文化旅游線路,發出“陡峭絕壁見茶王”的贊嘆。9月17日,在我國進行國事訪問的新加坡總統納丹抵武夷山游覽,并接受了福建省副省長汪毅夫贈送的一盒武夷茶王大紅袍。

2002年,3月8日,國家質量監督檢驗疫總局批準武夷巖茶實施原產地域產品保護。3月29日,由武夷山市茶葉科學研究所申請的“武夷山大紅袍”證明商標獲得國家工商行政管理總局商標局核準注冊。6月13日,國家質檢總局發布了GB18745《武夷巖茶》強制性國家標準。7月9日,為做好武夷巖茶原地域產品保護工作,武夷山市首家質量技術監督數碼防偽中心成立。8月29—30日,香港特別行政區行政長官董建華在武夷山考察,游覽了御茶園等景點。12月18日,武夷山市市政府在北京舉辦“迎奧運武夷茶文化之旅推介會”;承諾2008年北京奧運會中國選手首位獲得金牌的,武夷山市將贈送20克母樹“大紅袍”茶葉。

2004年,12月武夷山市政府下達了《關于啟用“武夷山大紅袍”證明商標的通知》。

2007年10月10日最后一次采摘自福建武夷山360多年母樹的大紅袍茶葉20克,正式珍藏中國國家博物館,這是茶葉第一次被藏入國博。從此武夷山將不再制作母樹大紅袍。